| ■ 業務内容 > 相続税の申告 |

鹿谷会計では1987年の創業から既に30年以上経過しました。 その間の様々な経験から次のように3つの財産を築くことができましたが、それがそのまま当事務所の特長になっています。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

相続において大切なことは相続人の皆さんが特に不公平感を持たず納得のいく分割を実現し、先代から受け継いできた財産をスムーズに次の世代に受け継がせていくことです。 そのためには「節税」、「納税」、「遺産分割」の3つの課題を全て考慮に入れ、バランスよく解決しなければなりません。 そこで我々の事務所がどのようなスタンスでこれらの課題に取り組んでいるのか、簡単にまとめておきたいと思います。 |

1.節税について

通常の所得税や法人税の分野では税理士によって納税額にそれほど大きな差は出ません。

ところが相続の分野では驚くほどの税額差となって現れることが多いのです。

その理由を考えてみると、ほとんどの会計事務所は法人の顧問先を数多く抱えており、また確定申告時期には仕事で忙殺されています。

したがって相続税の申告業務を積極的に取り組んでいく余裕がなく、顧問先の社長等、関係のある相続案件を年に数件ほど仕方なくこなしているというのが実態です。

ご存じのように税法というのは毎年のように改正されているので、どうしても主力業務である法人税や所得税の勉強に時間を取られ、相続に関する勉強は通り一遍のものに限られるのです。

こうした状況下では税務署から間違いを指摘されないような申告書を作成することが主眼となり、節税に繋がるような提案をすることはほとんどありません。

そうした申告書であれば税務否認を受けることもありませんし、そもそも税務調査すらない可能性があります。

「相続税の還付申告」が流行っているのも本来であればもう少し納税額を抑えられたにもかかわらず、わざわざ税額の高い申告書を作成しているからです。

残念ながら税理士業界はこうした憂慮すべき状況にはありますが、可能な限り納税額を抑えることが税理士の使命であることに変わりはありません。

この当然の使命を発揮すべく鹿谷会計事務所では様々な研修に出席して勉強することはもちろん、著名な不動産鑑定士等と提携して納税額を抑える努力を日夜続けております。

ところが相続の分野では驚くほどの税額差となって現れることが多いのです。

|

その理由を考えてみると、ほとんどの会計事務所は法人の顧問先を数多く抱えており、また確定申告時期には仕事で忙殺されています。

したがって相続税の申告業務を積極的に取り組んでいく余裕がなく、顧問先の社長等、関係のある相続案件を年に数件ほど仕方なくこなしているというのが実態です。

ご存じのように税法というのは毎年のように改正されているので、どうしても主力業務である法人税や所得税の勉強に時間を取られ、相続に関する勉強は通り一遍のものに限られるのです。

こうした状況下では税務署から間違いを指摘されないような申告書を作成することが主眼となり、節税に繋がるような提案をすることはほとんどありません。

そうした申告書であれば税務否認を受けることもありませんし、そもそも税務調査すらない可能性があります。

「相続税の還付申告」が流行っているのも本来であればもう少し納税額を抑えられたにもかかわらず、わざわざ税額の高い申告書を作成しているからです。

残念ながら税理士業界はこうした憂慮すべき状況にはありますが、可能な限り納税額を抑えることが税理士の使命であることに変わりはありません。

この当然の使命を発揮すべく鹿谷会計事務所では様々な研修に出席して勉強することはもちろん、著名な不動産鑑定士等と提携して納税額を抑える努力を日夜続けております。

2.納税について

相続税は現金で一括納付するのが原則です。

もし納税資金が不足する場合には分割納付したり(延納)、金融機関から借金して納付することもあります。

また不動産を売却して一括納付することもありますが、不動産が減ることを極力嫌い、一部売却・一部借金(あるいは延納)といったように組み合わせることもあります。

そして、その時の不動産市況によっては不動産そのもので納税することもあります。

これを物納と言いますが、物納というのは相続税評価額そのものが収納価額(納税額)となりますので、現在のように時価と相続税評価額が乖離している状況では物納はあまりお勧めできません。

いずれにしても納税額が多くなりますと、納税計画の良し悪しがその後の生活に重大な影響を及ぼしますのでジックリと検討する必要があります。

我々の事務所では専用のシミュレーションソフトを自社開発して万全の態勢を整えておりますので判断が付きかねた場合にはいつでもご相談ください。

もし納税資金が不足する場合には分割納付したり(延納)、金融機関から借金して納付することもあります。

また不動産を売却して一括納付することもありますが、不動産が減ることを極力嫌い、一部売却・一部借金(あるいは延納)といったように組み合わせることもあります。

そして、その時の不動産市況によっては不動産そのもので納税することもあります。

これを物納と言いますが、物納というのは相続税評価額そのものが収納価額(納税額)となりますので、現在のように時価と相続税評価額が乖離している状況では物納はあまりお勧めできません。

|

我々の事務所では専用のシミュレーションソフトを自社開発して万全の態勢を整えておりますので判断が付きかねた場合にはいつでもご相談ください。

3.遺産分割について

被相続人は原則として遺留分(通常は法定相続分の1/2)を侵さない限り、遺言で自分の財産を自由に処分することができます。

また遺言書がない場合には相続人間で話し合って各人の相続分を決めることになりますが、この場合に民法で定める法定相続分どおりに遺産分割する必要はありません。

たとえ遺言書があっても、それによらずに遺産分割することも可能です。

遺言書を書いた時期が比較的古く、その後に不動産を買い増したとか、いろいろ状況の変化があると遺言書とは異なる分け方のほうが良い場合もあるのです。

ところで配偶者がご健在の場合、配偶者とお子さんでどのように分けるべきか迷うことがよくあります。

特に生前の相続対策が不十分な場合、2次相続で大きく節税したいところですが、そのようなケースではあえて配偶者の相続分を多くすることがあります。

ご存じのように1次相続では配偶者の税額軽減特例により配偶者が相続した財産のうち法定相続割合(子供がいる場合は1/2)か1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税がかかりません。

ところが2次相続ではこうした特例がありませんので何も対策をしなければ、その時点でウンと課税されるのです。

そこで配偶者の相続分を少なくすることがよくあります。

このような状況下、1次相続において配偶者がどれほどの財産を相続したら1次と2次の税額合計が一番少なくなるのか検討するために専用ソフトを作ってシミュレーションしたことがあります。

それによると財産の額や配偶者自身が既に所有している財産の額などによって相違はあるものの、だいたい40%前後が底になりました。

ただし、これはあくまで今の相続財産が将来も変わらないという前提で初めて成り立つものです。

2次相続まで時間的余裕があり、いろいろな節税対策を実行できる状況では配偶者の相続分を多くしたほうがトータルでは有利になります。

1次相続で配偶者の税額軽減を目一杯使い、2次相続では様々な対策を実行して相続税を安くできるからです。

一方、時間的余裕も対策の余地もあまりないようであれば上記のようなシミュレーションを参考にして遺産分割するのが良いのではないかと思います。

以上は遺産分割における一つの場面ですが、相続対策を余りやったことのない方に相続税の申告を依頼すると、こういった点を無視した遺産分割の提案がなされる可能性がありますので十分ご注意ください。

また遺言書がない場合には相続人間で話し合って各人の相続分を決めることになりますが、この場合に民法で定める法定相続分どおりに遺産分割する必要はありません。

たとえ遺言書があっても、それによらずに遺産分割することも可能です。

遺言書を書いた時期が比較的古く、その後に不動産を買い増したとか、いろいろ状況の変化があると遺言書とは異なる分け方のほうが良い場合もあるのです。

ところで配偶者がご健在の場合、配偶者とお子さんでどのように分けるべきか迷うことがよくあります。

|

特に生前の相続対策が不十分な場合、2次相続で大きく節税したいところですが、そのようなケースではあえて配偶者の相続分を多くすることがあります。

ご存じのように1次相続では配偶者の税額軽減特例により配偶者が相続した財産のうち法定相続割合(子供がいる場合は1/2)か1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税がかかりません。

ところが2次相続ではこうした特例がありませんので何も対策をしなければ、その時点でウンと課税されるのです。

そこで配偶者の相続分を少なくすることがよくあります。

このような状況下、1次相続において配偶者がどれほどの財産を相続したら1次と2次の税額合計が一番少なくなるのか検討するために専用ソフトを作ってシミュレーションしたことがあります。

それによると財産の額や配偶者自身が既に所有している財産の額などによって相違はあるものの、だいたい40%前後が底になりました。

|

ただし、これはあくまで今の相続財産が将来も変わらないという前提で初めて成り立つものです。

2次相続まで時間的余裕があり、いろいろな節税対策を実行できる状況では配偶者の相続分を多くしたほうがトータルでは有利になります。

1次相続で配偶者の税額軽減を目一杯使い、2次相続では様々な対策を実行して相続税を安くできるからです。

一方、時間的余裕も対策の余地もあまりないようであれば上記のようなシミュレーションを参考にして遺産分割するのが良いのではないかと思います。

以上は遺産分割における一つの場面ですが、相続対策を余りやったことのない方に相続税の申告を依頼すると、こういった点を無視した遺産分割の提案がなされる可能性がありますので十分ご注意ください。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ↓ |

| 相続税では墓地等の非課税財産以外は原則として全て申告することになっていますので、モレがないかシッカリと確認する必要があります。 |

CASE2.預貯金の通帳に資金使途が不明な多額の支払いがあるケース

預貯金の通帳を見て資金使途が不明な多額の支払いがあると、何に使ったのか気になるところです。

建設会社に工事代金を支払ったとか金融機関に借入金を返済した、あるいは子供の銀行口座にお金が振り込まれているが贈与税の申告がなされていた、など資金使途が明らかであれば問題ないのですが、多額の預貯金が引き出されているにもかかわらず何の説明もないと、ついつい調べたくなるものです。

| ↓ |

少なくとも過去5年程度の預貯金の動きで金額が大きいものについては調査した内容を記載した書類を申告書に添付しておくと良いでしょう。 |

CASE3.書面添付がなされていないケース

書面添付とは税理士が「申告書を作成するに当たって確認した書類」、「計算するに当たって注意した点」、「依頼人から受けた相談に対して返答した内容」などを詳細に記載した税務署指定の書式を申告書に添付することです。

こうした書面を添付することで申告書が正しく作成されているとの印象を得られるのですが、それが添付されていないということは逆の印象を与えることになるのです。

| ↓ |

たとえ、お金がかかっても会計事務所に書面添付をお願いしたほうが良いでしょう。 ネットで調べた限り、有料にしている事務所が多いようです。 我々の事務所の場合は基本報酬に全て含まれておりますので、ご安心ください。 |

Q1.税務署から「相続税の申告等の御案内」という書類が届いたのですが、どうすればいいですか

親族が亡くなりますと死亡届を市町村役場に提出しますが、この情報は税務署にも通知されます。

すると税務署は、亡くなった人の過去の確定申告書や固定資産課税台帳、保険金の支払調書などを基に財産の所有状況を調査し、一定以上の 財産があると見込まれた場合に「相続税の申告等の御案内」(「相続税についてのお知らせ」)といった書面を送付します。

ところで、この「御案内」の中に「相続についてのお尋ね」という書面が入っていますが、この書面についてはたとえ相続税がかからない場合でも提出されることをお勧めします。

税務署としては相続税が課税される可能性があると考えているわけですから、提出することで相続税がかからないことの意思表示になるからです。

|

Q2.相続税がかかる財産にはどのようなものがありますか?

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものを言います。

|

| 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 | |

| 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。 ただし、これらのみなし相続財産については相続人1人当たり500万円が控除されます。 |

|

| 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 | |

| 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |

|

| 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 | |

| 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |

|

Q3.相続税がかからない財産にはどのようなものがありますか?

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

| 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 | |

| ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。 |

|

| 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行なう一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの | |

| 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 | |

| 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 | |

|

|

| 相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 | |

| 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの | |

| なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。 |

|

| 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行なう特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの | |

Q4.相続財産から控除できるものにはどのようなものがありますか?

相続財産から控除できるものとして債務と葬式費用があります。

| 債務 | |||||||||||

| 差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。

ただし、相続人などの責任に基づいて納付または徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。 |

|||||||||||

| 葬式費用 | |||||||||||

| 葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。ただし葬式費用に関連しているものでも次のように葬式費用として差し引くことができるものと、できないものがありますのでご注意ください。 |

|||||||||||

| <葬式費用となるもの> 遺産総額から差し引くことが可能な葬式費用は次のようなものです。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

<葬式費用とならないもの> 遺産総額から差し引くことができない葬式費用は次のようなものです。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

Q5.財産を相続できる人はどういう人ですか?

相続人の範囲や法定相続分は民法で次のとおり定められています。

ただし民法に定める法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずしも、この相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

| 相続人の範囲 | ||||||||||||||||

| 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 |

||||||||||||||||

| 第1順位:死亡した人の子供 | ||||||||||||||||

| その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供のほうを優先します。 |

||||||||||||||||

| 第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) | ||||||||||||||||

| 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。第2順位の人は第1順位の人がいないとき相続人になります。 |

||||||||||||||||

| 第3順位:死亡した人の兄弟姉妹 | ||||||||||||||||

| その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |

||||||||||||||||

| なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。 |

||||||||||||||||

| 法定相続分 | ||||||||||||||||

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等に分けます。 |

||||||||||||||||

Q6.遺言書と異なる内容の遺産分割は認められますか?

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に相続人全員で遺言書の内容とは異なる遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し共同相続人間で遺産分割が行なわれたと見做すことになります。

つまり相続人全員の合意があれば遺言書の内容に関わらず、それとは異なる遺産分割にすることができるということです。 なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

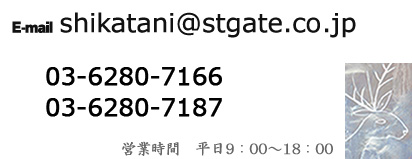

Q1.相続税の申告報酬はいつ支払えばいいのでしょうか?

契約時点で半分、申告書の控えが税務署から返ってきた段階で残りの半分をお支払いいただくことになります。

他の会計事務所も基本的に同じだと思います。

|

Q2.二次相続に向けての対策をお願いできますか?

相続が成功するかどうかは一次相続においてどのように遺産分割するかがポイントになります。

例えば二次相続までに時間的余裕があり、また様々な対策が考えられる場合にはできるだけ配偶者の相続割合を多くすることでトータルとしての税額を最小限に抑えることができます。

いずれにしても当事務所は相続の事前対策ではかなりの実績とノウハウがありますので、二次相続に向けての対策でもお役に立てると思います。

|

Q3.相続後はアパートを法人所有にしたいのですが、お願いできますか?

Q4.認知症対策として家族信託を考えていますが、対応していただけますか?

当事務所では認知症対策としての家族信託に関しては、かなり大掛かりで複雑なケースを経験したことがあります。

また家族信託締結後の相続も実際に経験しましたし、最近では配偶者の固有財産に係る家族信託契約も締結しました。

家族信託は最近急速に増えておりますが、不動産経営者の場合には特に有用な手段の一つです。

一旦、認知症になったら相続税対策は一切できなくなってしまいます。したがって、できるだけ早くお元気なうちに実行されることをお勧めいたします。

|

Q5.どなたか司法書士をご紹介いただけますか?

いつもお願いしている司法書士がいますので、その方をご紹介できます。 大変優秀でフットワークもよく安心して任せられます。

Q6.管理会社を変えようと考えているのですが、迅速に対応いただける会社をご存じでしょうか?

不動産経営で大切なことは、いかに優秀な管理会社を見付けられるかです。

いくら立派な建物を建てても管理会社がダメなら経営的に厳しい状況が続きます。

当事務所の場合、都心からそれほど離れていない物件であれば入居率がいつも100%近い実績を残している管理会社をご紹介できます。

|

Q7.土地活用考えているのですが、信頼できる建設会社をご存じでしょうか?

土地活用で大切なことは教育と同じく、その土地(人間)が本来持っている能力を最大限に引き出すことだと思います。

ところが現実には必ずしもそうなっていない建物が多々見受けられます。

その理由の一つとして考えられるのが、実際に建物を建てることになる建設会社との出会いなのではないかと思います。

自分で見付けるにしろ人から紹介されるにしろ非常に限られた選択肢から選ばなければならない現実がある以上、ある程度、仕方がないのかも知れませんが、土地活用は失敗するとかなり大きなダメージを受けます。

当事務所ではお客様から建設会社の紹介を依頼されたら、専用ソフトを使って現状を詳細に分析の上、その土地に相応しい建物を建てられる建設会社をご紹介するようにしております。

Q8.相続した不動産を売却したいのですが、信頼できる業者を紹介してもらえますか?

相続した不動産を売却する場合は税務上、様々な特例がありますし、相続税の納税のためにはどの不動産を売却したらいいのか迷う場合もあります。

当事務所では様々な業者と取引がありますので、お客様に相応しい業者をご紹介できるものと思います。

Q9.貸地がたくさんあります。どうすればいいでしょうか?

当事務所のお客様の中には地主として過去に100件以上の貸地を所有していたところがあります。

それを数十年かけて徐々に整理していったのですが、今まで実に様々な方法を駆使して問題を解決してきました。

貸地の整理では少しずつ時間をかけて解決していくほうがいい場合もありますし、一気に整理してしまったほうがいい場合もあります。

当事務所では大変優秀な複数の不動産コンサルタントと業務提携しておりますのでご遠慮なくご相談いただければと思います。

Copyright © Shikatani. All rights reserved. 2024.06.18